“北馆文书”流传及早期研究史

朱玉麒

内容提要:北馆文书是指吐鲁番出土的一批唐高宗仪凤年间西州都督府管辖下的北馆厨在市场上购买柴、酱等物的酬值案卷,这些文书残片最终都流散到了日本。文章揭示了这些文书是在第二次大谷探险队前来新疆的1908年前后出土于吐鲁番三堡的事实,对此后百年以来这些文书曲折的流传过程以及目前的收藏情况进行了论证。文章还考察了以王树枬、金祖同等人为代表的题跋所显示的早期研究情况,指出这些成果在北馆文书的当代研究中,起到了重要的借鉴作用。

关键词:北馆文书 出土 流传 早期研究

1902—1914年间,日本西本愿寺法主大谷光瑞(1876—1948)组织了三次被后世称为“大谷探险队”的西域探险活动。后来的两次探险活动,在吐鲁番地区挖掘遗址墓葬、收购文书古物,所获甚多。龙谷大学图书馆和旅顺博物馆收藏的吐鲁番文书,即以这后两次探险所得为主。1953年,龙谷大学成立了“西域文化研究会”,集合日本国内相关专家,对所收藏的西域文物进行综合性研究。1958—1963年,研究会陆续刊行《西域文化研究》共6卷7册,作为上报资助这项研究的文部省的报告书。1959、1960年,在《西域文化研究》2、3卷上先后发表的大庭脩《吐魯番出土的北館文書—中國驛傳制度史上の一資料—》、内藤乾吉《西域發見唐代官文書の研究》,揭开了当代学术界对于吐鲁番出土的一批唐高宗仪凤二年至三年间(677—678)西州都督府管内北馆厨于市购买莿柴、酱料等物酬值案卷的关注。这些文书的残片不仅涉及到龙谷大学图书馆的藏品,也关联到了其他藏家的收藏品。在流传的过程中,它们有过不同的名称;“北馆文书”这一概括,经由大庭脩、内藤乾吉的论文之后,成为比较通行的说法,学者们就此从唐代交通馆驿、文书处理、户税柴等等制度层面进行了广泛而深入的研究。本文仅就这一批文书的流传、出土情况,以及早期题跋体现的研究前史做出钩稽,为将来这批文书学术研究的进一步展开,提供一个背景资料。

一 “北馆文书”的流传与出土

(一)流传情况

20世纪初,北馆文书的残片在吐鲁番出土之后,最终都流传到了日本。目前所知的这些残片,主要分布在三个地方:

1、京都市龙谷大学大宫图书馆

如上所述,对于“北馆文书”的研究,是从对于龙谷大学大宫图书馆藏大谷文书开始的。

大庭脩的《吐魯番出土的北館文書—中國驛傳制度史上の一資料—》是北馆文书当代研究的最早成果,他第一次辨认出了今天编号为大谷3495、4930、2841、4905、4921、2842、1032、1422、2843、2827为“北馆文书”的残片。

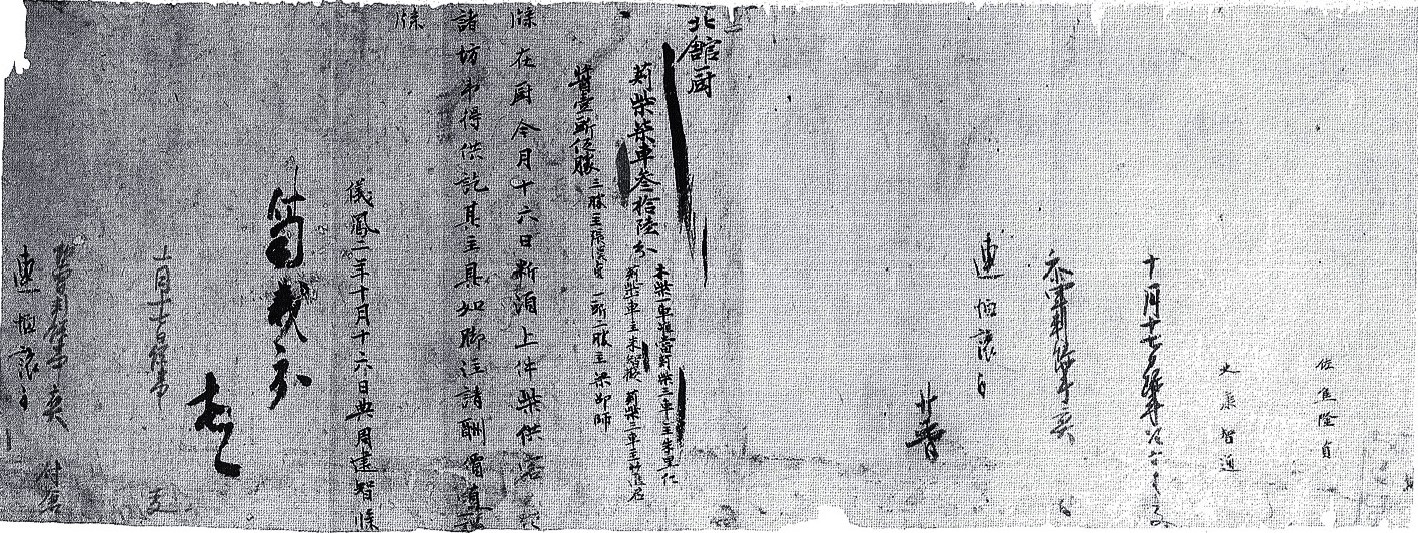

此后内藤乾吉发表《西域發見唐代官文書の研究》,又辨认出大谷2844、1421、1003、1259、4895、3162、1423、4896、3163也是“北馆文书”的残片;这个时候,收藏在大谷探险队成员橘瑞超(1890—1968)个人名下的一件北馆文书,也经由藤枝晃先生提供照片收入其中(橘瑞超的文书后来捐赠给龙谷大学,编号11035)(图1)。

|

图1、龙谷大学大宫图书馆藏“北馆文书”之一(编号大谷11035) |

大津透是北馆文书研究的后来居上者,他的研究中,又分辨出大谷1699、1700、4924作为北馆文书的残片,并因此而对残片的缀合和排序做了重新的复原。

2004年以来,荣新江教授主持“吐鲁番出土文献散录”的整理工作,在北馆文书中,大谷3713被补入,拼接的顺序也做了重新调整。至此,大谷文书编号中有24个残片被确认为是北馆文书的组成部分。

2、东京都台东区立书道博物馆

台东区立书道博物馆的前身是日本书画家和书法史研究家中村不折(1868-1943)于1936年以自宅创建的私家博物馆。中村不折从1895年开始收集中国书画文物,而敦煌西域的出土文献,作为古代书法的遗品,也是他大力收集的对象。经过多年的努力,他陆续获得了晚清任职新疆的官员王树枬、梁玉书所藏,以及日本收藏者田中庆太郎、江藤涛雄等人的收藏品,使得书道博物馆高居日本私家收藏敦煌西域文献之首。

长期以来,这些书道博物馆的文物、文献,只在一些图录和展览中零散地公布、发表,学者无法了解到它的完整面目。大庭脩发表《吐魯番出土的北館文書——中國驛傳制度史上の一資料》时,只是通过中村不折《禹域出土墨宝书法源流考》中的录文,过录了3件“北馆文书”残片。

大庭脩先生的文章发表之后,他就发现中村不折所藏吐鲁番文书在金祖同(1914—1955)辑录的《流沙遗珍》之中,不仅收录有《禹域出土墨宝书法源流考》中3件文书的照片影印件,同时还有另外几件“北馆文书”。内藤乾吉撰写《西域發見唐代官文書の研究》的时候,就是根据大庭脩的指引,辨认出了《流沙遗珍》中的另外6件北馆文书残片。

前揭大津透的文章在大庭脩和内藤乾吉的基础上重新复原北馆文书时,不仅重新对中村文书与大谷文书之间的位置做了重新缀合,同时他也在《流沙遗珍》中首次分辨出第13号图版是可以与大谷4905直接缀合的“北馆文书”。

荣新江教授主持“吐鲁番出土文献散录”的整理工作,在北馆文书中,也补入了《流沙遗珍》中的第24号图版。至此,中村不折旧藏文书编号中有11个残片被确认为是北馆文书的组成部分。

对于书道博物馆文书利用的福音,一直要到1995年书道博物馆捐赠给了台东区、得到政府的资助、成为公立博物馆之后。2000年,台东区立书道博物馆重新开馆。2005年,中村不折收藏的全部写本文书,由矶部彰教授编集为《台東區立書道博物館中村不折舊藏禹域墨書集成》(以下简称“《中村集成》”),以大型图录的形式,在东京作为非卖品出版,研究者因此得以看到全部的中村不折旧藏敦煌西域文书。对于其中177个编号的吐鲁番文书的编目、定名,最近也由包晓悦完成了《日本书道博物馆藏吐鲁番文献目录》(以下简称“《目录》”)。因为之前的研究者使用中村不折旧藏文书,都无法像大谷文书那样,一开始就有系统的编号,因此为了理解的方便,兹将大庭脩、金祖同、内藤乾吉利用的“北馆文书”编号制作对照表如下:

表1、中村不折旧藏“北馆文书”引用编号对照表

排序 | 《目录》 | 《中村集成》(册/页) | 大庭脩编号 | 金祖同(图版编号/录文页码) | 内藤乾吉编号 |

| SH.177上9 | 下134 | / | 图7,文11 | 中村A |

| SH.177上7 | 下132 | 图6,文10 | 中村B |

| SH.124-1 | 中272-273 | 中村一号文书 | 图4-1、2,文6-8 | 中村C |

| SH.177上1 | 下130 | / | 图11,文13 | 中村D |

| SH.177下8 | 下139 | 图13,文14 | / |

| SH.124-2 | 中272 | 中村二号文书 | 图4-3、4,文7 | 中村E |

| SH.124-3 | 中273 | 中村三号文书 | 图4-4,文7 | 中村F |

| SH.177上10 | 下135 | / | 图23,文23-24 | 中村G |

| SH.177上2 | 下131 | 图9,文12 | 中村H |

| SH.177上8 | 下133 | 图25,文24 | 中村I |

| SH.177上6 | 下133 | 图24,文24 | / |

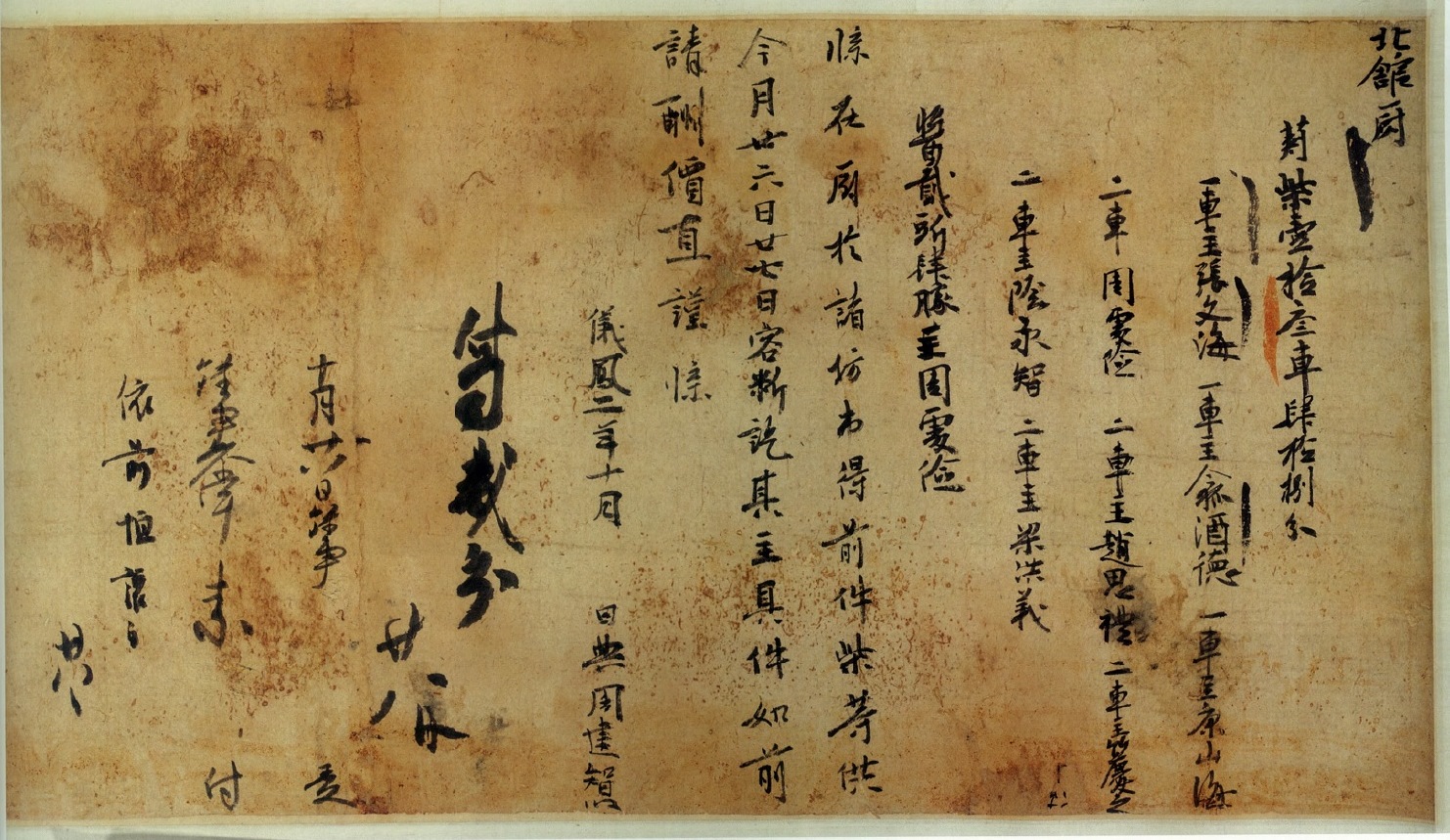

与龙谷大学图书馆藏吐鲁番文书多来自大谷探险队两次收获的单一来源不同,书道博物馆的吐鲁番文书,是中村不折以一人之力,多方搜罗,多历年所,因此来源不一。编号为SH.124的3件文书(图2),前后装裱为一卷,在尾部第三件文书的上部残缺处,有王树枬的题跋(详下),而这个题跋,在王树枬的《新疆访古录》中,也全文抄录,可知这是王树枬在任新疆布政使时(1906—1911)所收藏的文书。

|

|

|

图2、书道博物馆藏“北馆文书”之一(编号SH.124) |

中村不折收购王树枬旧藏品,在其《禹域出土墨宝书法源流考》的绪言里就有叙述:

余昔志于古代墨迹的钻研,有十余年。然而,身体柔弱,资力匮乏,亲临其地从事搜访,是无论如何也不敢想的。幸而滞留其地方的中国官吏,多将其视为古董来搜集,却不知是可进行深入研究的资料中的奇货。每得机会,便迫其割爱,以至所获数量渐多。其主要有新疆布政使王树枬氏,在驻扎迪化府(乌鲁木齐)十年间,于吐鲁番、鄯善等地收集的出土经卷文书的全部。

此外,中村不折在大正十一年(1922)十二月二十六日一次性从文求堂购取文物的收据上,就记有“王树枬氏古写经二十八卷及八帖价款”,总额为二万日元。由此可见历年获得王树枬旧藏,要远远超出这个数字。而根据其“二十八卷及八帖”的目录,这卷“唐仪凤二年北馆厨牒”确实还不在其中,可能是在后来的岁月中,通过别的途径获得的。

编号为SH.177的8件文书,分上、下二册,每册10件,共20件。这些残片文书无疑也多是从吐鲁番同一个地区出土的,因为残碎严重,所以被装裱成册。王树枬旧藏文书一般都会以卷轴或者册子装的形式装裱完成,并多有其本人的题签,当然也有例外,如前及“王树枬氏古写经二十八卷及八帖”中的四帖,就是由中村不折书写了签题的。王树枬旧藏的这件“唐仪凤二年北馆厨牒”的题签也是出自中村不折手笔,这与“柳中遗文”的册子题签一样。因此“柳中遗文”二册虽然没有任何中国旧藏家的手迹,但也可能是与大幅的SH.124一起,从王树枬那里获得的。

3、千叶县国立历史民俗博物馆

设立在千叶县佐仓市的国立历史民俗博物馆是日本唯一一家收藏和研究日本历史、考古和民俗文物、资料的国立博物馆。该馆自1983年起陆续开放,收藏的文物、文献以日本本土文化为主,但也时有其他文物入藏该馆,编号为H-1315-20的“唐仪凤北馆厨残牒”即是其中之一(图3)。

|

图3、国立历史民俗博物馆藏《唐仪凤二年北馆厨残牒》及前后题跋局部(羽田亨旧照) |

这件文书最早出现于公开场合,是在1990 年11月东京古典会的“古典籍下见展观大入札会”上,《古典籍下见展观大入札会目录》(1990年11月)第1924号标题作“西域都督府北馆牒”,41页刊载了文书的彩图。很快,大津透发表于1993年的《唐日律令地方财政管见—馆駅·駅伝制を手がかりに—》以“新出文书の检讨と配列”一节,专门讨论了这一新公布文书的情况,并将其缀合到了大谷11035号文书之后。同时,也对之前在《大谷、吐鲁番文书复原二题》中绘制的“北馆文书”的复原图进行了修正(图4)。

大津透的文章在缀合文书的同时,也记录了这一卷轴有“长尾雨山箱书”及长尾甲(1864—1942)题识,以及文书为中式卷轴装裱,前后有罗惇曧(1872-1924)、段永恩(1875—1947)、罗惇㬊(1874—1954)等题跋的信息。根据同样有“长尾雨山箱书”的三件文书都来自京都私家博物馆藤井有邻馆的特点,大津透推测这件从未刊布过的“北馆牒”也是有邻馆藏品。

稍后,荣新江先生也通过饶宗颐1954年参观有邻馆的记录,认定此“北馆牒”与其他三件藏卷同为有邻馆旧藏品的归属。饶文篇首即云“是日藤井君出示唐仪凤二年厨单”,更是确凿无疑地说明了这一文书属于藤井有邻馆的历史。

|

|

图4、大津透缀合“北馆文书”示意图(上,1990年;下,1993年) |

荣新江的研究同时还根据段永恩跋文最后称“素文先生以为是否”,确定在此文书入藏有邻馆之前,出自梁素文旧藏的来历。梁玉书字素文,奉天(今辽宁沈阳)人,曾任户部主事,宣统元年(1909)至新疆,任监理财政官。与王树枬同好收藏敦煌、吐鲁番文书。辛亥革命后,寓居北平,曾任古物陈列所鉴定委员会委员。其后文物流散,多有传入日本者。

根据以上的研究,在这件“唐仪凤北馆厨残牒”于1990 年亮相“古典籍下见展观大入札会”之前的流传,可以标记为梁玉书——京都有邻馆——东京古典会这样的递藏过程。但是,之后这一文书又流传何处,并不为学界所周知。

因为从事清末民初履新官员段永恩及其与吐鲁番文书关系的研究,笔者也一直希望能够抄录到古典会上展出的这件文书之后段永恩的题跋,了解这件文书的下落,成为笔者2013—2014年间在日本访学的一项工作。2014年4月,由荣新江教授引介,笔者终于在请教大津透先生这一问题的时候,得到了圆满的答复:该件已经收藏于日本千叶县的国立历史民俗博物馆。5月,复承大津透教授联系该馆小仓慈司先生安排,得以拜观原件,并且了解到这一文书于1996年2月从反町茂雄(1901—1991)旧藏购入的细节。

反町茂雄是日本著名的藏书家、古旧书店弘文庄的创始人,他去世之后,国立历史民俗博物馆根据其家人的愿望,将其珍贵文书一总购入,H-1315编号就是原属他名下的收藏品,包括北馆牒在内的1—31号文书,就是1996年购入的。因此,北馆牒(H-1315-20)的数据卡片在名称“唐仪凤北馆厨牒”下,括注了“反町茂雄氏旧藏典籍古文书”的来历。现在可以推想的是:有邻馆将北馆牒通过东京古典会拍卖时,由反町茂雄先生获得,但是不久他去世,收藏的重要文书被国立历史民俗博物馆所购藏。如前所揭,由于这个博物馆主要收藏日本本土方面的文物,所以很少有人会关注到这件吐鲁番文书最终收藏到了这里。

(二)出土情况

以上回顾了已经被辨认出来的“北馆文书”36个残片流传和最终收藏的情况。现在来看分别收藏在龙谷大学、书道博物馆、国立历史民俗博物馆的这些残片,除了内容上的一致性外,在形制上也有一些共同特点,如:从被洇渍的痕迹来看,似乎都是从墓葬中出土者;而根据这些废弃的文书原纸的高度没有被破坏、没有人为的剪绞、甚至有两纸上下粘贴的痕迹来看,它们可能都是被用来制作在同一个大型葬具(如纸棺)上的,因此即使其中也有因为年代久远、挖掘破坏等因素带来的残破、零碎,总体上,还是有出土于同一个墓葬的可能性。

由于并非科学考古的结果,“北馆文书”的出土地,目前还无法确切指认来自具体哪个墓葬。不过,在20世纪初吐鲁番墓葬被挖掘的多个地点,如三堡乡的阿斯塔那和二堡乡的哈拉和卓墓葬群,王树枬与梁素文旧藏的“北馆文书”上,王树枬与段永恩的题跋都一致表达了出自三堡即阿斯塔那墓葬群的确切性,他们获得吐鲁番文书的主要途径,通过当地官员向当地农民收购所得,出土地的信息,无疑也得自地方官员从当地农民收购所听闻。

龙谷大学的这批北馆文书的来历,大庭脩的论文比较肯定地说:“这是第二次大谷探险队在吐鲁番三堡地区发现并带回来的文物。”这个说法,可能与第二次大谷探险队队员野村荣三郎记载当时在吐鲁番地区收购文书的地点多在三堡有关。虽然大谷探险队也并没有留下关于“北馆文书”残片确切的记载,但现在有了王树枬、段永恩的旁证,对于这个地点应该没有太多的争议。

不过,关于大谷文书中的这些“北馆文书”带来的时间,小笠原宣秀表示了“这些文书很难断定是第二次探险队员带来的东西”的怀疑。因为在1910—1914年间,由橘瑞超和吉川小一郎组成的第三次大谷探险队,同样也在吐鲁番的三堡进行挖掘;根据吉川小一郎的日记,1912年3、4月间,他和橘瑞超在吐鲁番地区共同工作,除了收购之外,他们雇用的民工在二堡、三堡挖掘了多处遗址和墓葬。此后橘瑞超被召回国,吉川小一郎又连续两次在吐鲁番独立承担了雇工挖掘工作。

橘瑞超的西域探险日记毁于火灾,记载其参加第三次大谷探险队活动的部分文字,保留在《中亚探险》、《新疆探险记》和《新疆通信抄》中;在《新疆通信抄》里,提到了在吐鲁番获得文书的关键性内容:

五周时间,在吐鲁番附近的河谷中寻找发掘古遗址。……在这一地区进行发掘获得成功者,有德国的勒柯克等人。我也从事搜索月余,虽然没有可向世人特别炫耀的东西,但经过研究,不乏有重要价值之物。……还有几十套随葬品,比之前人也是很幸运的。其中具有美术价值的文物,提供了表现时代风格的好数据,脸面的妆饰、女子的结发、容貌、服装、马具、骑马俑等,难以一一列举;还有绢画、刺绣的残片等,带开元天宝、仪凤等年号的文书。还有好像是寺院的收纳帐,也颇新奇。

大谷文书的收集品,从目前公布的材料来看,其实只有“北馆文书”、“芦席文书”是带有“仪凤”年号的文书。因此,“北馆文书”作为第三次大谷探险队在1912年从吐鲁番三堡所得的可能性也是存在的。那么,它们是否就是1912年橘瑞超和吉川小一郎在三堡雇人挖掘墓葬所得呢?从理论上来说,是有这种可能的。小笠原宣秀提到:

据吉川氏谈发掘古墓,在戈壁上有沙丘般的封土,墓道口靠近封土的一端如果有已被流沙填满的盗洞,那是被挖扰过的痕迹。特别是挖掘保存完好的古墓时,会获得千年古物,不能让其落入他人之手。与其他国家有相似的情况,偶然发掘附近的古墓,当地人作民工,发掘过程中将文物窃为己有,然后又高价卖给探险队员。

从以上的描述看,橘瑞超等雇用的民工因为利益的驱使,将墓中挖掘到的北馆文书留下一些高价卖给其他的外国探险队,或者卖给中国的地方官员最后进献到王树枬、梁素文手中,也不是没有可能。大谷探险队第二次探险队员野村荣三郎就描写他与橘瑞超1908年底在吐鲁番的古城挖掘时,城北某家就贴着德国博物馆馆长“高价收购于城内所得之古物”的广告。

不过,如果考虑到王树枬和梁素文获得的北馆文书是在他们任职新疆之际,而在宣统三年(1911)辛亥革命之前王树枬早已离开了新疆的话,那么这些北馆文书的出土也一定不是在第三次探险的1912年由橘瑞超等挖掘所得。同样,大谷探险队的北馆文书也不会是在1912年才从农民手中购得,因为同批文书既然已经在王树枬1911年初离开新疆之前就曾面世,吐鲁番民工即使囤积居奇,也不可能将所得文书在手里留存太多的时间,而等候他们并不知道的第三次大谷探险队1912年底的收购。所以,大谷探险队获得的北馆文书,应该是在第二次探险的1908年底,从之前就被当地民工挖掘墓葬而囤积的文书里高价购得者。这样,因为大谷探险队在吐鲁番的两次活动时间的确定,也反过来帮我们判断没有留下题跋年月的王树枬所获北馆文书的时间应该在1908年前后。所以,当吉川小一郎在第三次探险的时候担心民工将挖掘文物倒卖给别的探险队的时候,中国的收藏家反倒比他们更早、也更愤恨于外国探险队到来之后高价收购吐鲁番文书的行径,如王树枬:

高昌佛经得长卷者甚稀,大抵多出古墓中。六朝人率以佛经殉葬。土人掘得者,往往剪碎,零售东西洋游历之士,希得重价。素文此卷虽不完备,殊可贵也。晋卿。庚戌(1910)十二月十二日。

这样的消息似乎非常普遍,因此也很快传到内地,蒋芷侪《都门识小录》(1911年)记载:

有友自新疆来,为言吐鲁蕃一带,近日发现唐时雷音寺古迹及唐人写经本甚多,开缺藩司王树楠、监理财政官梁玉书等提倡收买,而缠回愚顽,宁售之日本人,不愿售与王、梁,殊可恨也。

蒋芷侪记录的古文书之争,就完全变成了第二次大谷探险队与王、梁之间的争夺战,这其中必定也包含了北馆文书收购的是是非非。而大谷探险队和王、梁所获的这些文书最终都流传到了日本,作为中国近现代文物外流的沧海一粟,“北馆文书”的流传确实也是一段值得深思的历史。

二 “北馆文书”的早期研究

北馆文书在其被收藏、流传的过程中,就已经开始了它们被研究的历史。这个早期的研究,就是在1959年大庭脩之前的一些以题跋形式来展开的探索。如今,它们也与北馆文书一起,成为了历史的文物。这些题跋,主要集中在书道博物馆、国立历史民俗博物馆的北馆文书上。以下的篇幅,即对这些题跋做出录文、笺注和分析。

(一)王树枬、段永恩的题跋

王树枬与段永恩的北馆文书题跋,应该都是在新疆任职期间所作,虽然不是题写在同一份文书之上,但期间的继承性也非常明显,因作一并分析。

1、王树枬

王树枬字晋卿,晚号陶庐老人。河北新城人。光绪十二年(1886)进士,光绪三十二年至宣统三年(1906—1911)任新疆布政使。在任期间,正是外国探险家在新疆从事考察、盗掘方兴未艾的时期,由此导致了库车、吐鲁番、敦煌等地大量文物的出土。王树楠在这一期间也经眼和收藏了许多文书,他以题跋的形式,开启了早期西域、敦煌文书的研究,成为履新文士中最优秀的写本文书研究者。

王树枬的北馆文书题跋,题写在书道博物馆藏SH.124文书尾部残缺处。该文书卷轴装,有中村不折题签作“唐仪凤北馆厨牒”。王树枬题跋,录文如下:

右牒二纸,宽虑傂尺一尺二寸二分,出土鲁番三堡,皆草书。三堡为唐西州故址。柳中县,据《元和郡县志》:“西至州三十里。”《太平寰宇记》:“州东四十四里,《汉书》旧县。”盖在今鄯善境内。贞观灭高昌麹氏,置西州,升安西都护府。二十二年,徙都护府于龟兹。高宗永徽初,还治高昌。显庆三年,复移置龟兹,改置西州都督府。此牒当系都督府厨中所需柴酱诸物,下柳中县采供者。都督府官属有录事参军、录事史、市令诸职。牒中府史即史,市司即市令也。所供物件皆具诸主姓名、官属手押,井井有条,可以考见当时之制。

新城王树枬识。(末钤“树枏”朱方印、“新城王氏”白方印)

|

|

图5、《新疆访古录》中的王树枬题跋 |

这一题跋,也被王树枬收录到其《新疆访古录》卷二中(详前注 13,图 5),题作“唐仪凤二年北馆厨牒”(“仪”字避溥仪讳缺末笔);其中文字,“《汉书》旧县”作“汉旧县”,“贞观”作“贞观时”,“都督府官属有……诸职”作“都督府有诸官属”,可见重新抄录时更加精审凝练的文笔追求。这卷文书目前已经分离为并不相连的三个残片,而在王树枬得到文书的时候,后两个残片因为制作葬具的需要被粘连在一起,所以其题跋有“右牒二纸”的说法。题跋的内容,主要提示了文书的尺寸、出土地、书法形态,以及文书提及的“府”(西州都督府)的沿革、柳中县的归属、都督府官属名称的对应,以及文牒反映的事项,肯定了作为唐代文书实际行用考察的重要价值。所以,王树枬的题跋主要在于对文书所反映的史实及其书写制度给予的重视,体现了作者在文书研究中以出土文献补订传统史籍的治学方法。

2、段永恩

段永恩字季承,一作积丞等。甘肃武威人。光绪三十三年以“举贡考职”中式,分发新疆即用知县,参与《新疆图志》的分纂,入民国后,曾任温宿、昌吉等地方知县。作为旧式文人,他也参与了这一时期新疆官员收藏、题跋西域文书的活动,今存梁素文旧藏吐鲁番文书,多有其题跋文字。

段永恩的北馆文书题跋接裱在国立历史民俗博物馆的梁素文旧藏北馆文书H-1315-20之后。卷轴的题签作“唐仪凤二年北馆厨残牒,吐鲁番出土,素文珍藏”,“仪”字缺末撇笔,对勘笔迹,也是段永恩所题署。这个题名,显然也是受了王树枬命名的影响。兹将题跋全文录出如下:

右唐高宗仪凤二年北馆厨残牒,出吐鲁番三堡。与余前观晋卿方伯所藏为弌纸,惜土人割裂,多售价耳。其中亦有“仪凤二年”字及“牒市司为勘酱估报事下柳中县为供客柴用门夫采供事”等语。案,三堡为唐西州故址,据《元和郡县志》:“西至州三十里。”《太平寰宇记》:“州东四十里。汉旧县。”盖在今鄯善境内。贞观初,灭高昌麹氏,置西州,升安西都护府。二十二年,徙都护于龟兹。高宗永徽初,还治高昌。显庆三年,复移治龟兹,改置西州都督府。其牒当为都督府厨中所用柴酱诸物,下柳中县采供者。牒内有录事参军、录事府史、市司诸官,与《新书·官志》都督府下官同,府史即史,市司即市令也。此牒中参军、录事各官,悉与志合。“付司贰分”,以此酱柴分付府市司也;“典周建智”,典守之官也。彼系十一月二十三日,此系十月十八日,先后不同,其事则一。所供对象,皆具诸主姓名、官属手押,有条不紊,可以考见当时之制。豆斤,《龙龛》:音兜,出释典。古文“斗”作“斤”,大升也。《汉书·平帝纪》:民捕蝗,吏以石㪷受钱。《玉篇》云:俗“斗”字。此豆斤字,左从豆,右从斤,当即作古“斤”字。胜,《唐韵》、《集韵》、《韵会》并“诗证切。升”,余见晋老所得唐人食物单,其中斗、升字皆作豆斤、胜,应亦古人通用也。

素文先生以为是否?姑臧段永恩敬跋。(钤“季”、“承”白朱合璧分体小印)

过去这一题跋一直没有完整的公布,这次根据笔者经眼录文,始成全篇。

段永恩的题跋,也多着重与传世典籍的相互印证,在揭示吐鲁番出土文献的历史价值方面多所探索。这一段文字,可分两部分看。前半部分,在提示该文书与王树枬所收北馆文书的一致性后,主要是撮抄王树枬的考证而论述文中地名、官称,这一点在段永恩的其他大量题跋中也多有表现,这与他长期受知于王树枬有关,笔者有“祖述陶卢,新知未广”的评论。在北馆文书的这个部分,提及柳中县在唐代的地理位置,段永恩的抄录还遗漏了主语柳中县,使得整个解释仿佛是在考证当时的地名“三堡”;抄录《太平寰宇记》:“州东四十四里”,也夺漏为“四十里”,可见其粗疏。题跋的后半部分,作者考证了文书中的计量单位豆斤、胜即今作斗、升之意,略有创造。

(二)罗惇曧、胡璧成、罗惇㬊的题跋

在国立历史民俗博物馆的梁素文旧藏北馆文书H-1315-20前后,还有罗惇曧、胡璧城(1885—1925)、罗惇㬊三人的题跋,属于同一时期在梁素文内地寓所浏览而作。因文字简略,一并抄录如下,再作分析。

唐仪凤二年北馆厨残牒,文字简古,当时庭人固自不凡也。甲寅(1914)五月顺德罗惇曧。

馆厨文字古简如此,真是卖菜佣皆有六朝烟水气也。写此以志眼福。安吴胡璧城记。

右厨牒文字可诵。当时风雅,于此令人神往。惇㬊。

1、罗惇曧

罗惇曧,字孝遹,晚号瘿公。广东顺德人。光绪癸卯乡试副榜,授邮传部司官。辛亥革命后,历任民国总统府秘书、参议、顾问。后弃政从文。擅长诗词书法,其在京师与晚清遗老相过从,于敦煌吐鲁番文书也多有收藏和题跋。以上“甲寅五月”为梁素文北馆文书题跋,应该是后者回到内地之后,邀请学者雅集斋中时所作。这个时间罗惇曧为梁素文旧藏题跋,不止一幅,如今藏书道博物馆的SH.071《天请问经》:“甲寅五月,伊通齐耀珊、兴城吴景濂、辽阳陈思、钱唐钟广生、新会唐恩溥、顺德罗惇曧同集素文先生斋中。惇曧题记。”今藏大阪杏雨书屋羽561《唐西州交河郡都督府物价表》:“右唐人物价表,有交河郡都督府印,当时物直犹可考见,殊可宝也。甲寅五月惇曧。”京都临川书店《洋古书总合目录》No.865《回鹘写经残卷》:“右回鹘文残经,出吐蕃(番),为素文先生获于新疆者。囊见法国人柏希和所得敦煌石室回文经卷如巨箧云。当时购于新疆,论斤计直,柏君乃麇载归于巴黎,至可悯惜。今素文犹得宝此残经,不至同归域外,亦大幸事也。甲寅五月,惇曧并志。”从《天请问经》题跋,可知是在梁素文家中雅集;从《回鹘写经残卷》题跋“为素文先生获于新疆者”的口吻,可知是已经回到内地的家中。正因为在一日的雅集中浏览并作题跋,因此这些文字都比较简略。关于“北馆文书”,罗惇曧的题跋也主要是称道了其文字的古朴,其他没有太多的贡献。

2、胡璧成

胡璧城,字夔文,号藕冰,安徽泾县人。光绪二十三年(1897)举人。毕业于京师大学堂师范馆。清末任安徽咨议局秘书长。辛亥革命后当选为参议院议员。擅书法,富收藏。这段文字题跋在段永恩旧跋之后,表述的意思与罗惇曧相同,只是用了当时习用的俗语“卖菜佣皆有六朝烟水气”来做比喻,显得比较风雅。当然,他的这个评价不能理解唐代官府文书的体制要求,而将负责馆厨账目的官吏等同于卖菜佣这样的贩夫走卒,联想与史实还是有所隔阂。

题跋中的安吴,是东汉时的旧县名,唐时并入泾县。

3、罗惇㬊

罗惇㬊,字照岩、季孺,号复堪等。广东顺德人。罗惇曧之堂弟。肄业于京师译学馆,曾任邮传部郎中、礼制馆第一类编纂。民国后历任教育部、财政部、司法部参事,国民政府内政部秘书等。新中国成立后为中央文史馆馆员。好诗文,擅书画,尤精章草。此则题跋也可看作是与罗惇曧、胡璧成同时浏览梁素文斋中,信手题写。

要之,三人的题写因为没有像王树枬、段永恩那样对于吐鲁番文书的不时摩挲和对照历史文献的比较研究,因此也只是做了浅显的评价,类似于题跋中简约的观款而已。

|

图6、《禹域出土墨宝书法源流考》中的“北馆文书”图版 |

(三)中村不折与长尾甲

1、中村不折

中村不折在获得了北馆文书的残片后,也一定是朝夕观摩。其形成的研究文字,主要发表在《禹域出土墨宝书法源流考》中(图6):

北馆牒。

高宗仪凤二年书。长二尺五寸五分,二纸。行、草杂署。草书绝妙,足以令人想见王右军之真迹。吐鲁番三堡出土。以下二牒同出此地。

……

此牒书体为连绵草。连绵草虽说始于王献之,但不能断言献之以前没有。楼兰遗简中见过此体,但谓独草,与晋代、六朝及隋唐的风气多少有些不同。连绵草是盛唐以后渐渐逞其笔势的,二字、三字进而一行全都连续不断,号为狂草。唐代狂草名家张旭及怀素最著名,其后四百年至明,此书体亦大兴,祝允明、黄道周、董其昌、王铎等名手,都各自发挥其笔力。

中村不折的《禹域出土墨宝书法源流考》是通过收集到的中国西北书法文物,展示中国书法宋代以前的源流,因此对于“北馆文书”的展示,也主要是从书法的角度,对于其中连绵草书的特点予以表彰。无疑,他的这一书法价值的评述也是非常有意义的。

2、长尾甲

长尾甲,字子生,号石隐、雨山,日本赞歧高松人。著名的汉学家、书画篆刻家。曾受聘商务印书馆,在中国生活12年,与吴昌硕等中国书画家过从。返回日本后,在京都以讲学、著述及书画为生。收藏书画多配制考究的木盒,并在木盒上署名题识,世称“长尾雨山箱书”。京都有邻馆收藏中国书画,多有其题识木盒,国立历史民俗博物馆这件有邻馆旧藏品也不例外(图7)。因此,在梁素文与有邻馆之间,可能还有长尾甲收藏的环节——如果“长尾雨山箱书”不是有邻馆特别请长尾甲定制的话。

在木盒的正面(外面),是其楷书“唐仪凤残牒”楷书题名,盒盖的背面(里面),则是其题识:

|

|

图7、长尾雨山箱书题识(正、背) |

唐北馆厨残牒,出于吐鲁番三堡。有“仪凤二年”字,为高宗时。此虽断简,千年遗墨,而亦足征见当时之制矣。长尾甲识。(钤印)

长尾甲的题识类似一个文物简介,说明出土地、文物年代,并从历史文献的角度,提示了文书对于唐代制度史研究的价值。

(四)金祖同的研究

金祖同对于北馆文书的研究,主要体现在他获得中村不折惠赐的文书照片而辑注出版的《流沙遗珍》中。

金祖同,字寿孙,笔名殷尘等。原籍浙江嘉兴,后寓居上海。回族。著名学者、中国书店创始人金颂清四子。幼承家学,在甲骨学、历史考古、伊斯兰研究等方面均有涉足。曾于1936年东渡日本,师从郭沫若搜拓流失在日本的甲骨文。著有《殷契遗珠》、《台湾的高山族》、《读伊斯兰书志》等著作。

金祖同《流沙遗珍》刊布了中村不折旧藏吐鲁番文书的25幅图版,其中12幅图版属于“北馆文书”的内容,而从金祖同本人的解读来看,只有图4的4幅、图11、图23共6幅图版被他辨认是与《北馆文书》相关者。虽然图13、24的解读作者并没有把它当作“北馆文书”对待,但提示为柴米帐、两件误连的现象,还是对于文书的性质、拼接有一定的价值。金祖同的解读内容,主要体现在影印图版之后他的录文和题跋上。关于“北馆文书”的题跋,有如下一些(图8):

|

|

|

|

图8、《流沙遗珍》书影(右起:封面、首页、北馆文书图版、北馆文书解读) |

四(SH.124-1~3)

《辍耕录》曰:“内庖在酒房之北。”此称北馆厨,疑系都督府内庖。莿作■(艹+刾),《隋董美人墓志铭》,刺史作刾史,隋唐俗书也。《玉篇》:莿,芒也。草木针也。■(艹+刾)柴即棘柴。“肆拾捌分”,柴以分计,不知所据。

“酱贰豆斤”,字书无豆斤字。《前汉书·平帝纪》:民捕蝗诣吏,以石㪷计受钱。秦诏版,斗作㪷,是豆斤即斤矣。“客䉼”,䉼亦不见字书,疑供客食料也。

《唐六典》“尚书左司郎中员外郎”下曰:“小事判句经三人以下者给一日,四人以上给二日,中事各经一人给二日,大事各加以日。内外诸司咸率此。”右牒凡分三节,一、廿八日即批讫;二、十三日牒,廿三日批讫;三、十四日牒,十八日批讫。

《大日本古文书》卷二有大安寺资财帐云“糒玖拾玖硕柒㪷壹胜”,与上称豆斤为斤合。唐许嵩《建康实录》云:“韦昭侍宴,后主竟坐,率以酒七胜为限。”又云:“昭素饮不过三胜。”此原出《吴志》,皆作升。

此牒《新疆访古录》著录,有王树枬跋。兹引如下:

……

同又案,“付司裁分”,裁为裁夺,分为发分,公文习语也。

十一(SH.177上1)

右牒疑与北馆牒衔接。一曰十月廿八,一曰十月三旬因被责重申者。

十三(SH.177下8)

右柴米帐。

二三(SH.177上10)

案,“大爽”,姓见北馆厨片。此名上着“检”字,检吏也。与牒文向称“检案”字合。

又,本片为二件,误合裱为一纸。

二四(SH.177上6)

右为两件,裱工误连在一起。应分为:

……今未上谨牒。

( 月 日府史)藏牒

以上5个编号的图版下的解读文字,作者的释读非常仔细,也非常广泛。他利用对于唐代典籍的娴熟,考证了文书中的各种词汇如:北馆厨、■(艹+刾)柴、豆斤、䉼、胜、裁分、检等,从而对于唐代公文的理解提供了诠释。同样,作者也通过《唐六典》的规范,分析文书中并不完整的日期,力图了解唐代公事判勾的实际时间。这些,无疑都体现了作者对于北馆文书理解唐代制度史的价值重视。

作者还注意到了王树枬的研究,在图版4和不在讨论范围内的图版5《唐天宝解粮残帐》的解读中,均提及了《新疆访古录》著录。但是他抄录的这些跋文,均有日期、署名等内容,并不为《新疆访古录》所有;还有“北馆文书”的题跋,引文做“《汉书》旧县”,而非“汉旧县”,均证明系直接从中村不折旧藏原件过录者。只是为了读者阅读、引用的便利,注明了《新疆访古录》的出处。

更为难能可贵的是,作者还利用了日本古文书的资料来印证唐代文书的用字,是后来从事唐日典制比较研究的先河。

当代吐鲁番学的研究,唐长孺(1911—1994)先生无疑是重要的代表人物,而他早年的接触吐鲁番文书,就是在王树枬《新疆访古录》、金祖同的《流沙遗珍》等的影响下开始的。这种影响,移诸北馆文书今天的研究史,也一样深刻。王树枬、金祖同为代表的早期北馆文书研究,虽然在当代学术研究的体制下,已经成为明日黄花,而从大庭脩之后的研究来看,对于这些题跋式的文字,在探索流传、缀合丛残、考释文字方面,确曾有所借鉴。因此,它们所具有的文献与文物的双重品质,仍然与“北馆文书”一道,成为吐鲁番学研究中的不朽里程碑。

(本文原刊《西域研究》2018年第1期,1—16页)